上野聡『チョコレートはなぜ美味しいのか』を読んだ感想

皆様こんにちは、霜柱です。

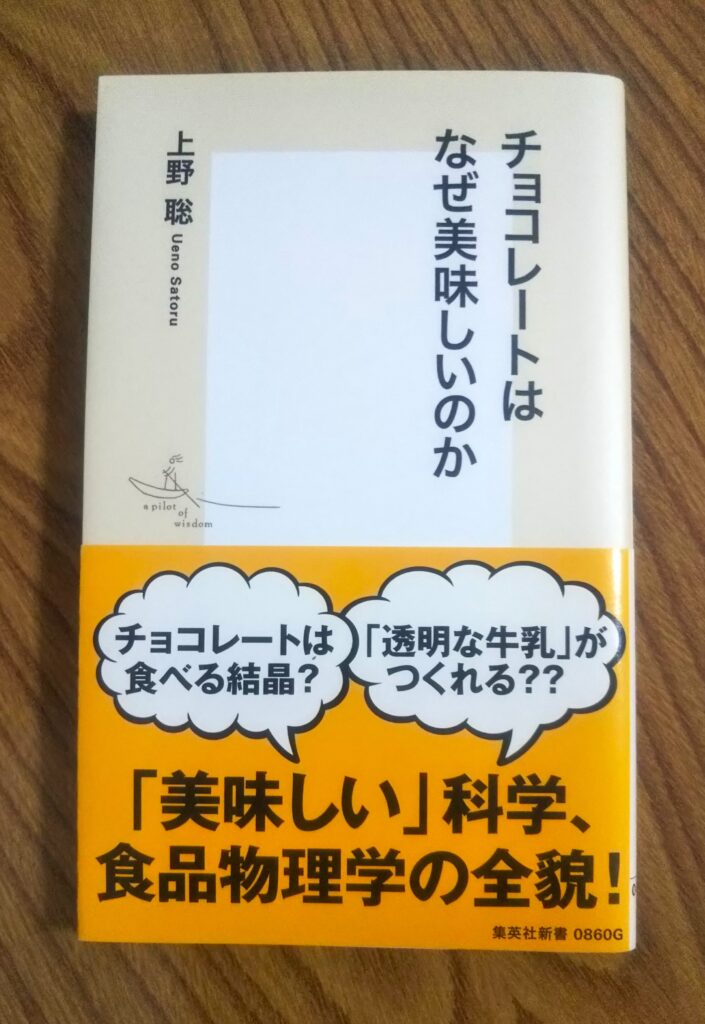

上野聡(うえの さとる)さんの『チョコレートはなぜ美味しいのか』(集英社新書)を読みました。

今回はこの本を読んだ感想を書いていこうと思います。

感想

チョコレートを科学的・物理学的に分析

本作はチョコレートの美味しさについて科学的・物理学的に分析しています。私はチョコレートがどの様に構成されているのか全く知りません。ですので、なかなか興味深い内容でした。

また、食品物理学(食品を対象とする物性物理学)という言葉も本作で初めて知りました。

結構、専門的な内容になっている気がします。

なので、私の様に科学や物理の知識が無い人が読むと、ちょっと難しく感じる部分があるかもしれません。ですが、そういった知識を持っている人なら、面白く読めるでしょう。

チョコレートの歴史に関してもやや触れている

最初の方ではチョコレートがどこでどの様に誕生して、今の様な形になったのか、そういった事が書かれています。

そういった事も私は結構知らなかったです。

チョコレートの語源がショコラトル(ナワトル語)で、意味は苦い水だと言うのは驚きました。また、チョコレートが現在の様な形になるまで4000年かかった、というのには途方も無い歴史の積み重ねを感じます。

もしも仮に、どこかでボタンの掛け違えみたいなのが起きていたら、チョコレートは今の様な味・形になっていない可能性がありましたね。

後半ではマヨネーズとマーガリンも登場

前半はチョコレートについて書かれていますが、後半になるとマヨネーズとマーガリンも登場します。同じ様に科学的・物理学的に分析をしています。

マヨネーズの油水分離、マーガリンの粗大結晶とかに触れており、これらもまた「そういう構成なのか」と興味を引きました。

ただ、本作のタイトルから、マヨネーズとマーガリンについても書かれているとは予想出来ないでしょう。その為「チョコレートにしか興味はない」という人からすると、「アレ?」と思う可能性は無きにしも非ず・・・。

印象に残った部分

チョコレートがどの様に構成されていて、どの様になっていれば美味しいのかが色々書かれています。その中でも印象に残ったのは、ココアバターがⅤ型結晶の時だけ美味しく食べられる(他に要素はあり)という事です。

Ⅰ~Ⅳ型の時は溶けてベトベトして、Ⅵ型の時はボソボソとしてブルーム現象(白い粉が現れる)が起きたりするとの事。

また、食品としての理想と物質としての理想の間にはズレがある、というのも印象に残りました。

私達は何気無くチョコレートを食べています。しかし、それはこういった研究や開発をして下さっている方々がいるから成り立っているという事ですね。

簡単なまとめ

本作『チョコレートはなぜ美味しいのか』はチョコレート、マヨネーズ、マーガリンについて科学的・物理学的に分析している本です。

チョコレートの美味しさがどの様になっているのかを、そういった観点から知りたい人にとっては、非常にハマる内容だと思います。