清水紀宏・編著『子どものスポーツ格差—体力二極化の原因を問う』を読んだ感想

皆様こんにちは、霜柱です。

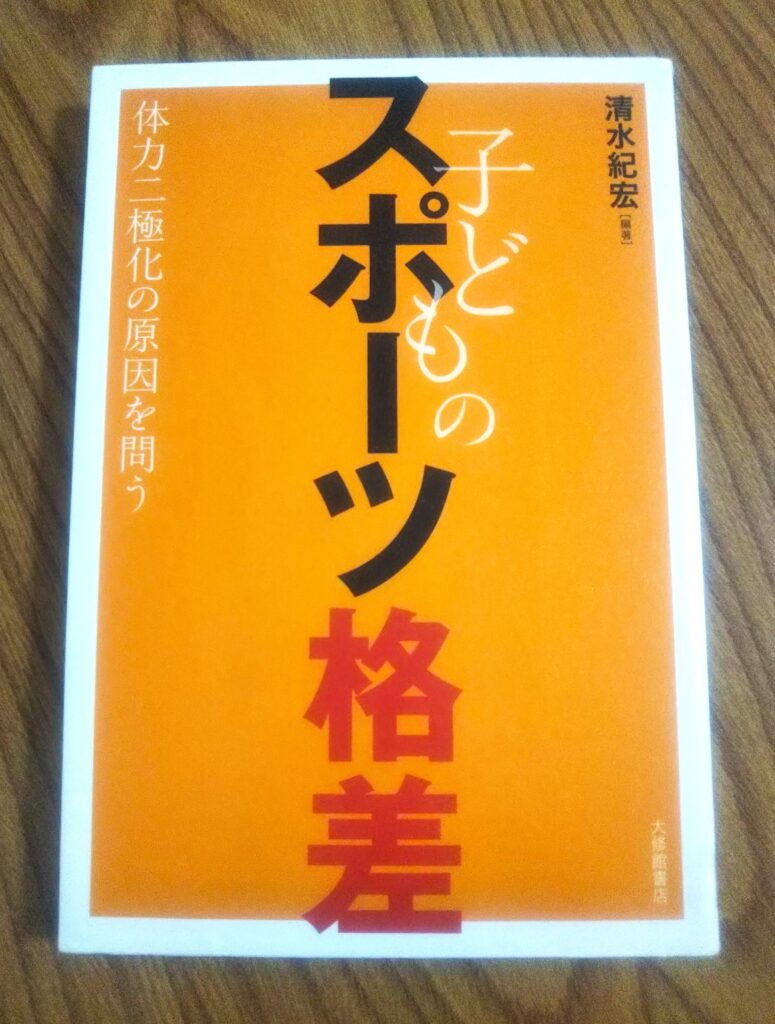

清水紀宏さんが中心に書いた『子どものスポーツ格差—体力二極化の原因を問う』(大修館書店)を読みました。

今回はこの本の感想を書いていこうと思います。

感想

子供のスポーツにもペアレントクラシーの影響が…

大変失礼ながら、今の日本の子供達の体力って昔よりも低下していると思っていました。しかし、それは外れでした。

実際は上昇している子供と、低下している子供の二極化が起きています。

何故、そんな事が起きているのか?

簡潔に書くと、家の経済的状況、親の学歴、スポーツに対する親の関心などが子供に影響している様です。

本書には表と図も沢山掲載されており、そう言った事を確認出来ます。

ペアレントクラシー。

私はこの言葉を本書で初めて知りました。AIに意味を聞いてみたら「子どもの教育や将来が「親の経済力」と「教育への願望」によって大きく左右される社会構造を指す言葉」との事です。

これってある意味「親ガチャ」に通じそうな言葉ですね。

正直、運動やスポーツに関しては「個人次第でしょ」と思っていましたが、どうやらそうではなく、思っていたよりも根が深い問題に感じました。

家庭の経済的状況がスポーツ格差に繋がるとは・・・。

二極化の解消は可能か?

多分、体力の二極化はこのままの状態だと続くでしょう。

本書では「経済的負担を伴わない場づくり、組織作り」「学校で全ての子どもに最低限の能力を平等に保証する」などの提案が書かれています。

そういったのが重要だというのは間違いないでしょう。

ただ、どの様に実行していくのか? ちゃんと効果は出るのか? その様な疑問はあります。

しかし、何かしらの対応は必要です。

経済格差に関わらず、スポーツが好きじゃない子供を、どの様にしてスポーツに興味を持たせ参加させて楽しませる事が出来るか? まずはそれが個人的には重要な第一歩な気がします。

小学校ではやはり・・・

私が小学生だった時はスポーツが得意な子が人気や注目を集めていました。

それは現在も同じらしいです。

本書ではスポーツの得意・不得意と学校の満足度・孤独度の関連性が載っています。

子供の頃を振り返ると、まぁある程度は合っているのではと感じました。

因みに私は子どもの頃、スポーツが苦手で体力も低めでした。それは今も同じです(笑)。

スポーツを好きになって体力が上がれば、それで直ぐに学校の満足度が上がるとは私は思いません。

しかし、ある程度の体力が必要な事は理解出来ます。とは言っても、ある程度ってどの程度なのか? と聞かれても私には答えられません・・・。

簡単なまとめ

親の経済的状況と子供の体力が関連する、という事実はなかなか辛いものを感じます。

経済的な格差を縮める事は重要でしょう。

では、縮まればスポーツが好きな子供が増えて、体力が上がるかと言うと、そう単純な問題でもない気がします。

今は昔と違って、外で遊ばなくても色々と娯楽を楽しめる環境になっています。

代表的なのはスマホやPC、ハード機器を始めとしたゲームでしょう。昔とは比較にならない程発展しています。中年の私はゲームがここまで発展するとは思っていませんでした(笑)。

とは言っても、ゲームだけが体力低下に繋がっている訳ではなく色々な要因があるのでしょう。

今は子供の遊び場も減っています。危険だからという理由でどんどん遊具が消えている・・・。勿論、そういう対応を取らざるを得ないのも分かります。

ただ、減らし過ぎ感も無きにしも非ず・・・。

個人的な意見が長くなりました。

本書はペアレントクラシーと子供の体力の関連性を知りたい、と言う方には打って付けだと思います。