荒俣宏『アラマタヒロシの妖怪にされちゃったモノ事典』を読んだ感想

皆様こんにちは、霜柱です。

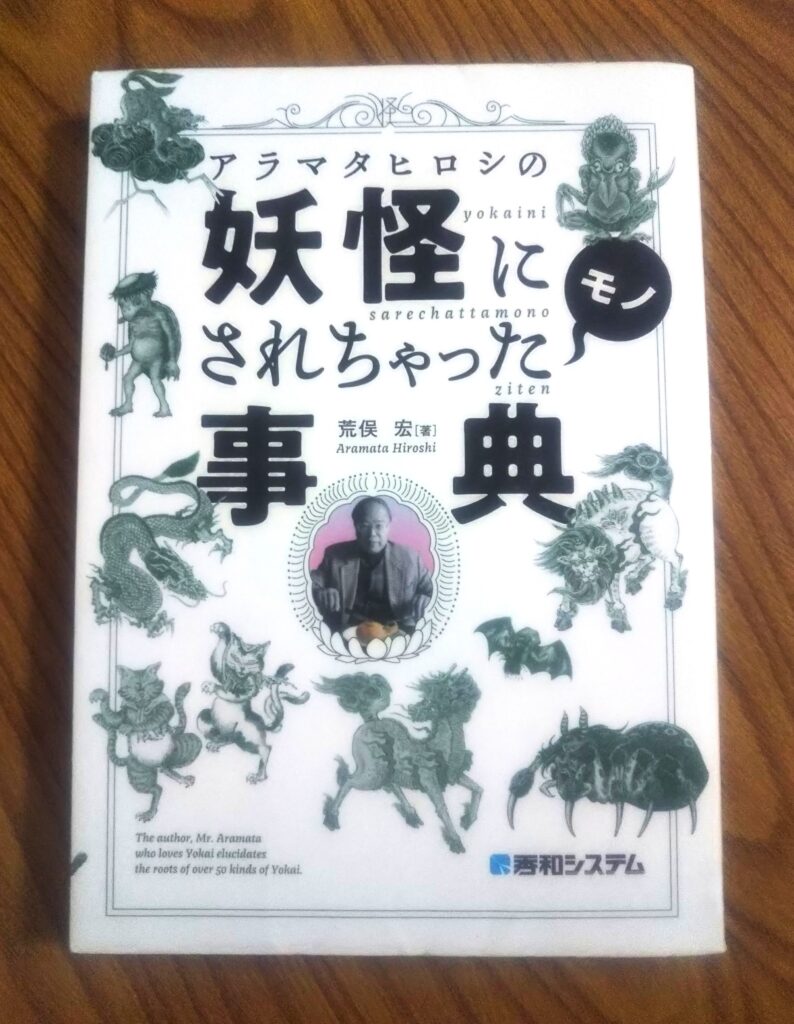

荒俣宏さんの『アラマタヒロシの妖怪にされちゃったモノ事典』(秀和システム)を読みました。

今回はこの本を読んだ感想を書いていこうと思います。

感想

著者の妖怪についての博学な知識を堪能出来る

本書には様々な妖怪が掲載されています。

ナマハゲ、ボゼ、クランプス、鬼、土蜘蛛、魍魎、人魚、ろくろ首、マナナンガル、雷獣、頽馬、河童、天狗、鵺、鰐口、笙の鬼、釜神、ツツガムシなどなど、日本だけでなく海外の妖怪も幅広く載っているのがポイントです。

その妖怪をただ単に紹介するだけでなく、それにまつわる興味深い話も読めます。ですので、とても面白いだけでなく知的好奇心を刺激してくれるのです。

ゴロツキの語源、孔子まで登場しました。

著者の荒俣さんの幅広い知識には本当に圧倒されます。本当に妖怪が好きだというのも誌面上からとても伝わってきました。

綺麗な写真・絵・イラストが多数載っているのもGREATです。

江戸時代には

本書を読んで驚く事は多かったですが、特に個人的に印象に残った事を2つ書きます。

まずは、江戸時代の妖怪輸入食品のベスト3はユニコーンの角、ミイラの肉、人魚の干物だった事。

「ホンマでっか?」と言いたくなりますね。そもそも❝妖怪輸入食品❞というパワーワードにビックリ! 当時それらを食べた人はどんな反応を示したのでしょうか?

あと、江戸時代に活躍した妖怪画の大家、鳥山石燕に『ぬっぺふほふ』という絵があります。言わずもがな妖怪です。脂肪の固まりに手足が生えた形に見えます。不気味でありながらもどこかユーモラスな感じもします。

荒俣さんはこの『ぬっぺふほふ』の顔を男性の・・・。おっとこれ以上は書きません(笑)。

まあ、それに似ているとの事です。そう言われると確かにそう見えますね。

エロティック(?)な妖怪なのかな?

簡単なまとめ

妖怪が好きだったり、興味や関心がある方は是非とも読んでほしい本だと言えます。

歴史的・学術的な事だけではなく、荒俣さんの独自の観点からも書かれているので、他の妖怪の本とは一線を画すと感じました。

内容も難しくはないので、妖怪についての知識が無くても楽しく読み進める事が出来ると思います。分厚い本なのでボリュームや読み応えがあるのも良いですね。

お読み頂きありがとうございました。ブログ村に参加しています。![]()

にほんブログ村