五木寛之『こころの散歩』を読んだ感想

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

皆様こんにちは、霜柱です。

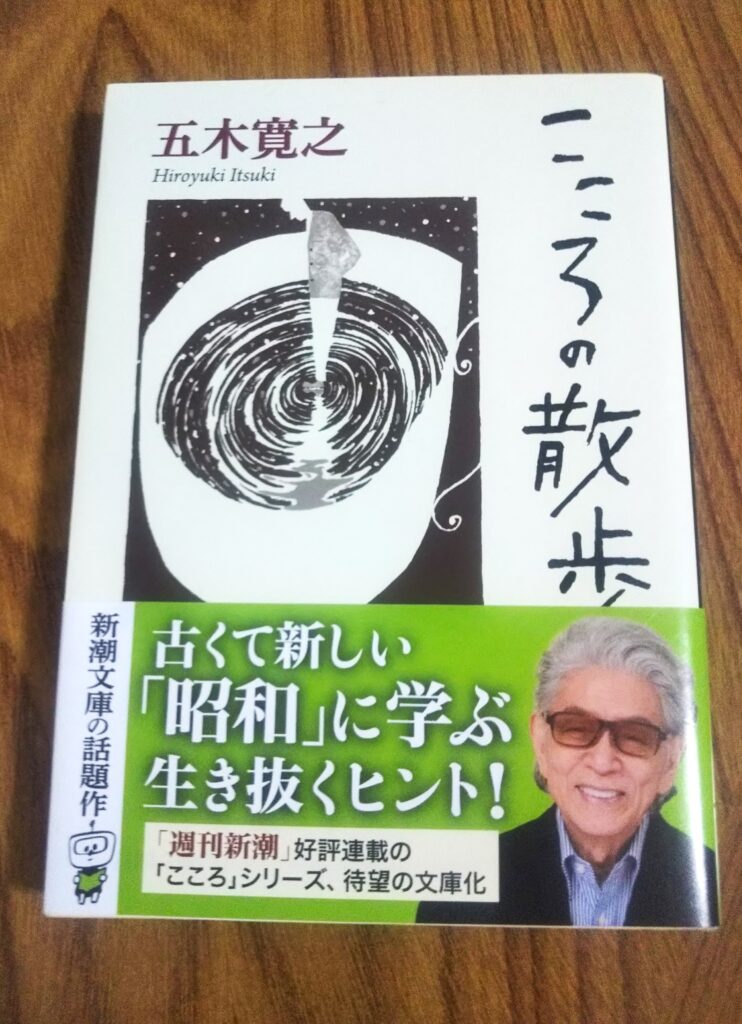

五木寛之さんの『こころの散歩』(新潮文庫)を読みました。

今回はこの本を読んだ感想を書いていこうと思います。

感想

多種多様なエッセイは健在

本書には特に決まった事について書かれている訳ではありません。

その時、五木さんが書きたい事を綴っているのでしょう。

内容としてはコロナウィルス、詩、死語、車、自身のラジオ番組、当時のカフェ・喫茶店、相続など多岐に渡っています。

どの話も五木節が出ているのが確認出来ます。穏やかでありながらも悲哀のある語り口が良いですね。

本書に限らず五木さんのエッセイって、奇を衒わず等身大であるからこそ、惹き付けられるんです。「自分はこう思う」みたいな事を書いても断定的ではありません。良い意味で迷っつたり悩んだりしているのが文面から伝わってきて、それにまた惹き付けられるのです。

印象に残った諸々

本書の中で個人的に印象に残った内容を箇条書きで書きます。

- 日本は識字率は高いが識詩率(しきしりつ)は低い。確かに昔の日本人は何かしらの詩を暗記していた方が多かったでしょう。今の日本人で詩を言える方って皆無に近いかもしれません。私も言えない(笑)。でも、ロシアやアフガニスタンでは今も詩を言える方が多いらしい。

- トランジスタ・グラマー、インバネスは確かに死語ですね。特にインバネスを分かる若者は皆無かも。

- 「和して同ぜず」「トゥゲザー・アンド・アローン」は良い言葉ですね。

- 鬱、麒麟、髭は確かに漢字で書くのが難しいです。個人的には「髭」が書けそうで書けない・・・。

- 相続は遺産だけでなく、行儀・作法・考え方なども含むという考え方は目から鱗でした。

他にも「確かにそうですね」と頷きたくなる事が書いてありました。

最後に1つだけ五木さんの言葉を引用させて頂きます。

歴史は選択的に相続されたものの集積である。

本当にその通りだなと。選ばれなかった歴史は消えていくというのが残念ながら現実です・・・。

簡単なまとめ

これという話題に絞って書いている訳でもなければ、時系列的に書いている訳でもありません。ですので、どのページから読んでも楽しめる仕上がりになっていると言えるでしょう。

ですので、本書は五木さんのファンだったら安心感を覚えるでしょうし、読んだ事が無い人でも同じ様に感じるのではないでしょうか。

リンク