馬杉宗夫『大聖堂のコスモロジー 中世の聖なる空間を読む』を読んだ感想

皆様こんにちは、霜柱です。

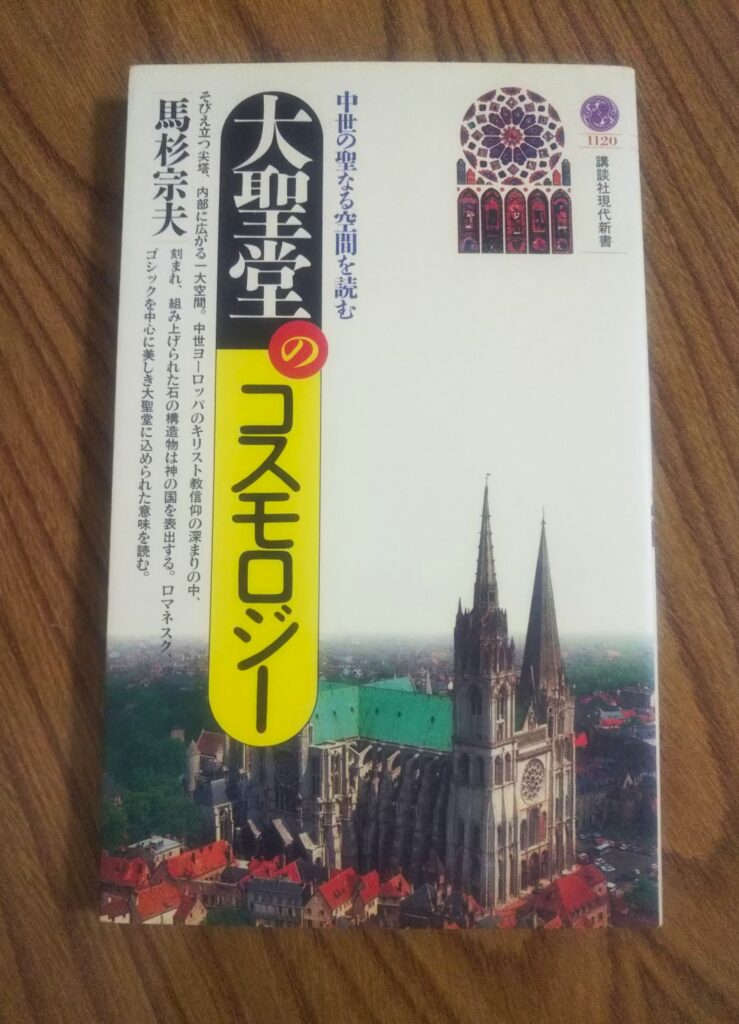

馬杉宗夫さんの『大聖堂のコスモロジー 中世の聖なる空間を読む』(講談社現代新書)を読みました。

今回はこの本を読んだ感想を書いていこうと思います。

感想

大聖堂の建築の意味、象徴性などが書かれている

世界には色々な大聖堂があり、そこを訪れた人はその規模の大きさや幻想的な雰囲気に圧倒されます。

しかし、ただ単に建てられたのではなく、構造や模様などにはちゃんと意味や象徴性などがあったりするのです。

私は大聖堂についての知識は全く無いので、「そうなんだ!」と感じながら読む事が出来ました(知識を完全に頭に入れたかは別問題、笑)。

例えば、教会堂の建築は主にバシリカ式聖堂と、集中式教会堂の2種類だとか。

尖頭アーチはフランスのシトー派が他のヨーロッパに普及させたとか。

他にも色々ありましたが、全然知らない事ばかりなので新鮮でした。

主な聖堂

本書には色々な聖堂が取り上げられていますが、主に載っているのはシャルトル大聖堂、アミアン大聖堂、パリのノートルダム大聖堂などです。

それらが好きな方なら興味深く読めるのではないでしょうか。

簡単なまとめ

一口に大聖堂と言っても、それぞれ作りや意味が異なったりします。

もし海外(主にフランス)で大聖堂を見る機会があるなら、本書を1度めに通してから行くと、より歴史を堪能出来たり、その空間により深く浸れるかもしれません。

大聖堂に興味がある方なら本書を楽しく読み進める事が出来るでしょう。

しかし、書き方は分かりやすいですがサッパリした感じでもあります。なので、もし大聖堂にそれ程興味が無い方が読んだら「あーそう」くらいで終わる可能性は無きにしも非ず・・・。

とは言っても、大聖堂についての取っ掛かりとしては良いと思います。